みなさんこんにちは!藤倉です。

先日、人間の体を車に例えるお話を紹介いたしました。その時に、車でいうガソリンは人間でいうと何かなと考えましたので今日はそのお話です。

人間は筋肉の力で動いています。筋肉が骨を動かすから立ってられますし、歩くことができますし、走れるわけです。さらに内臓も筋肉でできており、心臓が動くのも筋肉の働きによるものです。

つまり、人間の体を動かしているエネルギーは何かというと、筋肉を動かすエネルギーは何かということと同義なのです。では、筋肉は何で動いているのかというと、

ATP(アデノシン三リン酸)

という物質です。思ってたのと違いましたか?体のエネルギーというと、炭水化物、タンパク質、脂質の3大栄養素が浮かぶかと思いますが、これらは実はATPを作るために必要な栄養素であって直接的に筋肉を動かすエネルギーというわけではないんです。

ですから人間の体はこのATPを作って体を動かしているので、車でいうガソリンは人間でいうところのATPということになります。厳密にいうと車もガソリンと酸素を混合させて燃焼させることでエネルギーを生み出しているので、ガソリンだけがエネルギー源というわけではないのですが、細かいことは置いておいて、今度はATPについて詳しくみてみましょう。

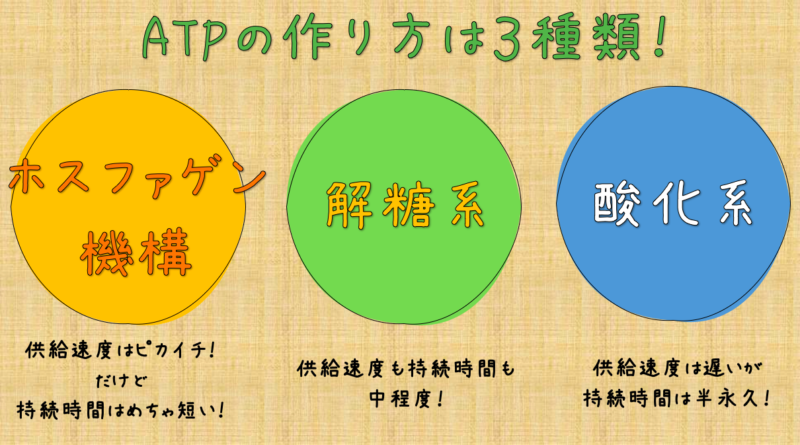

ATPの作り方は3種類!

①スピーディーにATPを合成できるけど持続時間はめちゃ短い!「ホスファゲン機構」

②供給速度も持続時間も中程度!「解糖系」

③供給速度は遅いが持続時間は半永久!「酸化系」

ホスファゲン機構

筋中に貯蔵されている、クレアチンリン酸という物質を分解する際に発生するエネルギーを使ってATPを合成します。

合成までの過程が短いので、運動開始後すぐにATPを供給することが可能ですが、筋中に蓄えられるクレアチンリン酸量が限りがあるので、7秒ほどしか供給を持続できないと言われています。

どんな運動でも開始後すぐにこの機構は働き始めますが特に、「短時間」で「爆発的」にパワーを発揮するような、スプリントやハンマー投げ、ジャンプなどの動作でもっとも貢献します。

解糖系

筋中に貯蔵されている、糖をピルビン酸に分解する過程で発生するエネルギーを使ってATPを合成します。合成までの過程がやや長いので、供給までに時間がかかりますが供給の持続時間は2~3分とホスファゲン機構に比べると長くなっています。

ボクシングやバスケットボール、中距離のスプリントなどで特に貢献します。

酸化系

筋細胞中に存在するミトコンドリアという組織が酸素を取り込むことでATPを合成します。供給速度は最も遅いですが、長時間にわたって、ATPを供給し続けることができます。マラソンや、スプリントを含む長時間持続する運動、サッカーなどでも貢献しています。

有酸素運動という言葉をよく耳にするかと思いますが、それはこのシステムをメインに使って行う運動のことを言います。

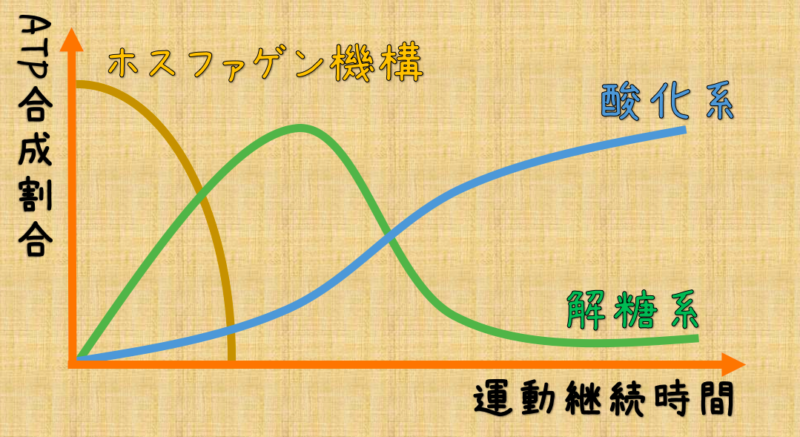

これら3つのシステムがATPを合成して、筋肉のエネルギーとして使用されているわけですが運動の強度と、持続時間によって供給のバランスが変わってきます。3つのうち1つだけが関わるというわけではなく、時間と強度によって優位になるシステムが変わるといった感じです。

ただ、スポーツによっては使用されるシステムが明確になっている場合もあります。ウェイトリフティングや、高飛び、ハンマー投げなんかは一回の試技はほんの数秒で終わります。この場合はホスファゲン機構が優位になるのは先ほど説明した通りです。

また、マラソンなどはは長時間運動を継続するので酸化系が優位になります。これらの場合は使われるATPの供給システムがはっきりしているので、トレーニングもそれぞれの供給システムに絞ってトレーニングするべきです。

反対に、サッカーや、バスケット、テニスなど、短距離のスプリントもあるし、長時間運動が持続するよ、なんていうスポーツは解糖系のシステムと、酸化系のシステム両方が優位になるタイミングがあるのでバランスよくトレーニングする必要があります。

反対に従事する競技とあまりにかけ離れたトレーニングをすることは、時間を無駄にするだけでなく、いたずらに怪我のリスクを高めることになります。野球のピッチャーに走り込みが必要か、なんて議論はこのATPの供給システムを元にされるわけですが、なかなか日本では「伝統」というものが大きく影響してくるので科学的な知見では意思決定されることが少ないかもしれません。

より効率的なトレーニングをして時間を無駄にしたくないならば自分の関わる競技がどのタイプに当てはまるか考えてみるのも、上達への近道かもしれませんね。

コメント

[…] […]

[…] […]